Das Pferd war zuallererst Reittier: Nomadische Völker Zentralasiens erfanden bereits im 3. vorchristlichen Jahrtausend den Sattel und das Zaumzeug. Auf Packpferden wurden Güter transportiert, aber auch auf Eseln, Ochsen oder Maultieren. Radlose Transportmittel wie Schlitten und Schleife bildeten die Vorläufer des Wagens und sind in weglosem Gebiet oder im Schnee oft heute noch die einzige Transportmöglichkeit (abgesehen von der Menschenkraft).

Rad und Wagen findet man ab der ersten Hälfte des 4. vorchristlichen Jahrtausends, und dabei als ältestes Zugtier das Rind (Kuh oder Ochse). Nur leichte Wagen wurden von Pferden gezogen, bei schweren Wagen wurde hingegen dem Rind ein Joch vorgespannt, ein Geschirr, das für Rinder, aber kaum für Pferde geeignet war.

Im 9. Jahrhundert wurde das Kummet-Geschirr erfunden. Ab diesem Zeitpunkt konnte man auch das Pferd zum Ziehen schwerer Lasten oder Pflügen verwenden. Für die Landwirtschaft des Hochmittelalters bedeutete das eine echte Revolution! Pferde als Reittiere waren hingegen im Mittelalter nahezu ausschließlich dem Adel vorbehalten („Ritter“).

Warentransporte waren lange Zeit extrem teuer, daher wurden Güter des täglichen Bedarfs generell vor Ort erzeugt und nur teure Luxusartikel mit Wagen oder Tragtieren über längere Strecken transportiert. Schlechte Straßen mit tief eingegrabenen Wagenspuren machten das Fahren für Mensch und Tier mühsam. Bauern und Händler verwendeten Wagen für ihre Arbeit, weite Reisen unternahm man lieber reitend oder auf dem Wasserweg.

Erst im 15. Jahrhundert wurde im Wagenbau eine Federung der Achsen entwickelt: In den komfortabel gefederten Kutschen wurde das Reisen viel bequemer, vor allem aber auch schneller, da ungefederte Wagen langsam fahren mussten, um keinen Schaden zu erleiden. Der Zustand der Straßen hatte dabei wohl den meisten Einfluss auf die mögliche Höchstgeschwindigkeit. Schwere Transportwagen wurden bis ins 19. Jahrhundert von Ochsen gezogen und fuhren mit zwei Stundenkilometern nicht sehr schnell.

Der geschlossene Postwagen kam erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf und schützte zumindest einen Teil der Fahrgäste vor Staub, Wind und Wetter. Während einer längeren Reise mussten die Pferde regelmäßig ausgetauscht werden, auch waren Übernachtungen notwendig. Im 19. Jahrhundert befuhren bereits Pferdeomnibusse gut ausgebaute Straßen.

Ende des 18. Jahrhunderts beruhte der öffentliche Verkehr in Wien noch immer auf den „[...] schon im Jahre 1548 von Wolfgang Schmälzel erwähnten ‚Fliegenschützern’ – einspännigen Fuhrwerken mit Rohrdeckenbedachung und Brettersitzen [...]. Dann kamen später die vor den Linien stehenden, im Volksmund ‚Linienschiff’ genannten Wagen [...]. Erst das Jahr 1791 schuf da Wandel und brachte mit dem von dem Penzinger Wirt Zeisel gebauten neuen Lohnwagen, dem sogenannten ‚Zeiselwagen’, einen gewaltigen Umschwung. Es war dies ein hell gestrichenes, mit Leinendach, Seitenplachen und gepolsterten Sitzen versehenes Fuhrwerk [...]. Der Zeiselwagen bewährte sich im Sommer ganz gut, kam aber der rauhe Winter, so war eine solche Fahrt bei schlechtem Wetter ein wahres Martyrium. Da war es der Wiener Fuhrwerksunternehmer Janski (gestorben 1839), der eine Gattung von Mietwagen für nur wenige Personen in Verkehr brachte, welche des Sommers offen gehalten und im Winter geschlossen werden konnten. [...] Einen weiteren Fortschritt bezeichnet dann um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein geschlossener Wagen, dessen Fenster man jedoch herablassen konnte, der sogenannte Stellwagen [...]. “

Friedrich Fischer: Der Wiener Vorort Gaudenzdorf, Wien 1927.

Auf den ersten Eisenbahnschienen zogen ebenfalls Pferde die Lasten. Zum Beispiel auf der ersten Fernstrecke Europas, die 1832 zwischen Linz und Budweis eröffnet wurde und ab 1836 bis Gmunden weiterführte. Die Geschwindigkeit eines Güterzugs betrug dabei 4 km/h. Ab 1865 zogen Pferde die Tramway genannte Pferdeeisenbahn in Wien.

Wien war über Jahrhunderte die größte und einflussreichste aller Donaustädte. Der Fluss machte die Stadt zu einem bedeutenden Handelszentrum, denn die Donau ist eine der ältesten und wichtigsten europäischen Handelsrouten. Die Versorgung Wiens mit Bau- und Brennholz, Salz und Lebensmittel erfolgte seit dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert auf der Donau.

Bereits in frühgeschichtlicher Zeit diente sie als Transportweg für Handelswaren wie Pelze, die meist noch mit einfachen Flößen den Fluss entlang transportiert wurden. Bereits zur Römerzeit wurde Schifffahrt betrieben, wenn auch bis in die Neuzeit Boote, die nach langem und damals noch gefährlichem Weg ihren Zielhafen erreicht hatten, häufig zerlegt und als Bauholz verkauft wurden.

Die Stadt Wien hatte zwei sehr wichtige Rechte, die jeden Handel zu Wasser oder Land betrafen: Das Umschlagsrecht verpflichtete durchziehende Kaufleute, ihre Waren vom bisherigen Transportmittel abzuladen und auf solchen der Stadt Wien weiterzubefördern. Das Stapelrecht verlangte von durchziehenden Kaufleuten, dass sie ihre Waren in Wien für einen bestimmten Zeitraum abluden, „stapelten” und öffentlich anboten – oder gleich einen festgesetzten Betrag zahlten. Endgültig abgeschafft wurde das Stapelrecht erst 1815 vom Wiener Kongress.

Wichtigster Umlade- und Lagerplatz war die Roßau (Roßauer Lände), die ihren Namen den Schiffpferden verdankt, die in ihrer arbeitsfreien Zeit hier weideten. Seit dem Mittelalter wohnten und wirtschafteten hier Fischer und Schiffer, genauso wie in der Leopoldstadt und entlang des heutigen Donaukanals. Durch die hohen städtischen Einnahmen bildeten die Schiffsleute einen wichtigen und angesehenen Berufsstand. Die Zeitung „Wiener Diarium“ berichtete am 27. Januar 1767:

„Gestern nach 12 Uhr mittags sind der hiesige Schiffsschreiber und einige Schiffknechte mit allerhöchster Erlaubnis nach ihrem alten Gebrauche, wenn die Donau zugefroren ist, mit einem 9 Klafter langen Schiffe, das von 14 Schiffpferden auf Hohenauer Art gezogen wurde, zu Lande über den Schnee in die Stadt gefahren; die Fahrt kam durch das Schottenthor herein und gieng durch die Herrengasse nach der k. k. Burg, auf dessen Platz das Schiff in einem Kreise herum und hernach durch die bequemsten Strassen und Plätze, folglich durch das Schottenthor wieder hinaus in die Roßau gefahren. Auf dem Schiffe ließen sich einige Spielleute hören und das Schiffvolk beschäftigte sich mit dem Kochen und nahm das Mittagessen ein.“

Gustav Gugitz: Das Jahr und seine Feste, Bd. 1, Wien 1949 (Österreichische Heimat, Band 14).

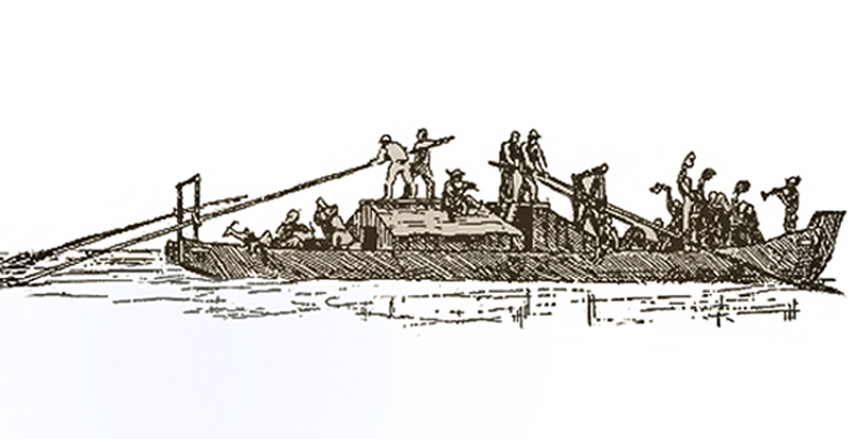

Wenn mit dem beschwerlichen und langsamen Rückweg auf Schiffen nicht genug verdient werden konnte, wurde dieser vermieden. Typisch für die Donauschifffahrt waren deshalb einfache Schiffskonstruktionen wie Zillen und Plätten, die am Oberlauf ab Ulm (am Inn ab Hall in Tirol) verkehrten, und den Holzverbrauch im Vergleich zum Bau von Flößen reduzierten. Mit den Wiener Zillen wurden im Schiffsverkehr wöchentlich von Ulm aus Waren und Personen nach Regensburg, Passau, Linz, Wien, Budapest oder Belgrad transportiert. Diese größeren Zillen mit Längen bis ca. 30 Meter und 2 Tonnen Zuladung, die sog. Kelheimer oder Ulmer Ordinarischiffe, wurden gelegentlich mit lohnender Ladung wie Wein, Salz u. ä. stromaufwärts zurückgezogen. In der Regel zog man jedoch nur kleinere Zillen mit den Habseligkeiten der Schiffer stromaufwärts.

Diese Schiffe konnten bei einer Ladefähigkeit von 10 bis 20 Tonnen flussabwärts ca. 100 Kilometer pro Tag zurücklegen. Flussaufwärts mussten die Schiffe gestakt oder getreidelt werden, also mit hölzernen Stangen vorangeschoben oder von Land aus durch Mensch oder Tier gezogen werden. Auf diese Weise schaffte man Tagesetappen von über 30 Kilometern. Nachts durften die Schiffe nicht fahren und die Schiffsleute mussten an Bord bleiben.

Die englische Schriftstellerin Frances Trollope (1779-1863) reiste 1836 mit einem Ordinarischiff von Regensburg nach Wien und beschrieb das Aussehen des Schiffs so:

„Es ist ein großes Gebilde von ungestrichenem Fichtenholz, und fast der ganze Raum wird von einer Kajüte eingenommen, der der Arche Noahs ähnlich sieht. Diese ist fast ganz mit Kisten, Fässern und Ballen angefüllt, und der verbleibende, sehr kleine leere Teil ist mit Bretterbänken und einer Art Küchentisch, der zwischen ihnen steht, versehen. [...] Das schräge Dach der Arche ist mit einer ungefähr sechs Fuß langen Bank versehen, von welcher die Beine der tapferen Seelen, die sich darauf setzen, gerade über den Fluß hängen. Es gibt keinerlei Geländer [...]. Nichts als die rauhe, schlüpfrige Oberfläche, wo hie und da eine drei Zoll lange Leiste aufgenagelt ist.“

„Unsere Mannschaft ist eine sehr bunte Gesellschaft [...] wie eine malerische Gruppe aus einem Varieté. Auf den Plattformen, welche sich an jedem Ende der Arche befinden, stehen die Männer und auch die Frauen, welche das Schiff rudern. Dies geschieht mittels vier ungeheurer, der Länge nach hinausragender Ruder, zwei vorne und zwei hinten, durch welche das Schiff gesteuert wird. [...] Es scheint, daß eine große Anzahl der Passagiere als Entgelt für die Fahrt rudert, denn die Rudermannschaft löst sich häufig ab. [...] Die Leute arbeiten mit Fröhlichkeit und in bester Laune; bald singen sie, bald schwatzen sie, bald brechen sie in ein herzliches, laut schallendes Gelächter aus. [...] Soeben sind wir fünf schwerbeladenen Lastkähnen begegnet, die von zweiunddreissig Pferden stromaufwärts gezogen werden!“

Frances Trollope: Briefe aus der Kaiserstadt, Frankfurt 1980.

Andere Chronisten berichten wieder, mit welchem „mörderischen ununterbrochenen Ohren zerfleischenden Geschrei“ die Schiffsknechte die Pferde bei der Fahrt stromaufwärts anfeuerten. Sich selbst brachten sie mit dem Ruf „Tauch an!“ in den richtigen Takt für ihre harte Arbeit. Dieses Arbeitslied wurde gerne in Quodlibets oder zu Variationen benutzt.

Bis 1840 waren Schiffsreisende auf der Donau noch durch den sagenumrankten Donaustrudel bei Grein gefährdet, der im Volksmund gerne mit Nixen und dem Teufel in Verbindung gebracht wurde. Auch dauerte die Reise mehrere Tage, und wer nicht im (ruhenden) Schiff sitzend schlafen wollte, musste sich selbst ein Nachtquartier suchen.

1829 wurde die „Erste k. k. privilegierte Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft“ gegründet. In der Folge wurde auch die Donau besser schiffbar gemacht und im Bereich Wien 1871 „reguliert“, wobei das Überschwemmungsgebiet geschaffen wurde und die vielen kleinen Inseln im Gewirr der Donauarme verschwanden.

Die Lohnkutschen waren zu Beginn so etwas wie heute die Taxis. Man war wesentlich schneller am Ziel als mit den damals üblichen Transportmitteln, den Senften bzw. Sesselträgern. Die Idee der Lohnkutschen stammte aus Paris.

Auch der Begriff Fiaker wurde im 18. Jahrhundert aus dem Französischen entlehnt: in der Rue de Saint Fiacre befand sich der erste Standplatz für Lohnkutschen, die der französische Kaufmann und Pferdehändler Nicolas Souvage bereits 1662 zum Einsatz brachte. In Wien wurde knapp dreißig Jahre später (1693) die erste Lizenz erteilt. Die nummerierten Kutschen („Numeros“) lösten die früher unnummerierten Janschky-Wagen ab (der Wiener Fuhrwerkseigentümer Janschky verstarb 1839).

Um 1700 gab es in Wien ungefähr 700 Fiaker. Um 1860-1900 waren es über 1000. Die Fiaker waren oft stadtbekannte Originale. Als Fiaker bezeichnet man sowohl den Wagen (Kutsche), das Gespann (2 Pferde) als auch den Fahrer (Kutscher). Im folgenden erscheinen sie als Mietkutschen, die einzelne Fahrten bezahlt bekommen, wogegen die Lehnkutschen tage- oder monatsweise bezahlt wurden:

„Der Stadtlehnkutscher sind 45, jeder von denselben aber hat viele Wagen, so daß von einigen die Anzahl der Lohnkutschen auf 200 gerechnet wird . Wegen des Preises muss man sich mit ihnen vereinigen. [...] Der Lohnkutscher kommt nicht vor halb 10 Uhr, denn fast alle Leute von einigem Stande pflegen in Wien lange zu schlafen; daher wird schon vorausgesetzt, dass man früh keine Besuche macht. Wenn er bis 1 oder 2 gewartet oder gefahren hat, so will er 2 Stunden seine Pferde füttern, und damit verzögert er es gewöhnlich bis halb 5 Uhr. Wenn er nach der Komödie nach 9 Uhr noch warten oder fahren soll, so ist ihm dieses unbequem. Er ist unzufrieden und kommt vielleicht des folgenden Tages nicht wieder, oder ist insolent. Immer mag sich ein Fremder doch nicht zanken. Wenn man also früh [...] oder des Abends zu fahren hat, so muß man Fiaker oder Miethkutschen von der Straße nehmen; [...].

Die mit Nummern bezeichneten Miethkutschen oder Fiaker halten auf allen Straßen der Stadt und der Vorstädte. Es ist aber darin eine Art von Ordnung, indem auf gewissen Plätzen nur gewisse Nummern sich einfinden dürfen. Es sind ihrer über fünfhundert, wenigstens habe ich Nummern über 500 gesehen. Sehr wenige sind so schlecht und schmutzig, wie die Fiaker in Paris oder Berlin; die meisten sind sauber lackirt, inwendig mit Seidenzeug oder Plüsch ausgeschlagen, kurz, so gut wie die Lehnkutschen. Indessen bedient man sich doch der Fiaker nur im Nothfalle, der freilich in einer so weitläufigen Stadt wie Wien alle Augenblicke eintritt. Es wird dort für unhöflich gehalten, besonders Personen von höherem Stande in einem Fiaker mit einer Nummer zu besuchen [...].

Die Fiaker haben keine Taxe, so höchst nötig dieß auch wäre, da dieser Leute so viel sind. Man muß mit ihnen jede Fahrt bedingen, welches sehr beschwerlich ist. Selten und nur bey gutem Wetter fahren sie unter 1 Siebzehner (17 Kreuzer) und wenn es einige Strassen weit ist, so fordern sie doppelt so viel. Wenn es regnet, oder kein andrer Fiaker in der Nähe ist, fordern sie von einem Fremden, was sie wollen.

Ich hatte einen Fiaker bedungen, mich eines Sonntags Nachmittags (da es meinem gewöhnlichen Lehnkutscher eingefallen war, Nachmittags nicht wieder zu kommen) auf 4 Stunden zu fahren und zu warten, ohne daß ich einen Ort eigentlich benannte. Als ich nachher etwas entfernt in die Vorstadt fahren wollte, weigerte er sich schlechterdings, ohne weitere Ursache anzugeben, als daß es zu weit wäre.“

Friedrich Nicolai: Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweitz im Jahre 1781, Berlin und Stettin 1784. Dritter Band, Zweytes Buch, S.260 ff.

In der Kutschenzeit war es in den engen Gassen Wiens manchmal sogar lauter als heute. Die Wagenräder holperten über das Katzenkopfpflaster, sodass man in Krankheitsfällen vor dem Haus oft Stroh über die Straße streute, um den Lärm wenigstens etwas zu dämpfen. Daher brachte die auf Schienen fahrende Tramway sowohl punkto Bequemlichkeit (auf Schienen wird man kaum so durchgeschüttelt) als auch Geräuschentwicklung eine spürbare Verbesserung.

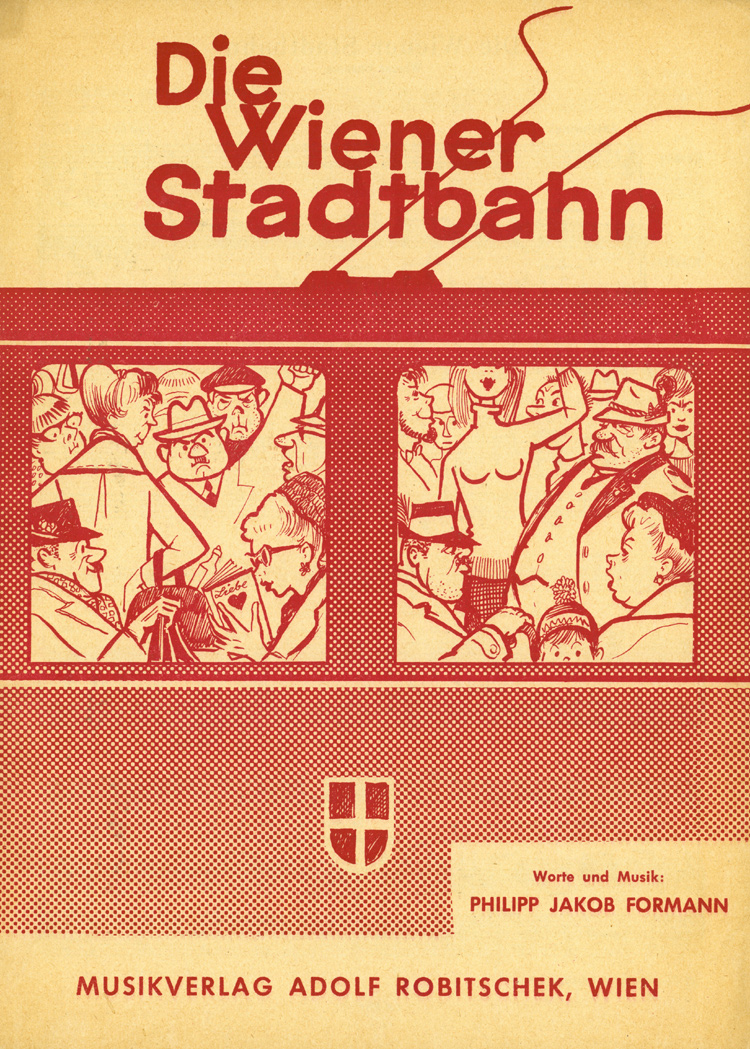

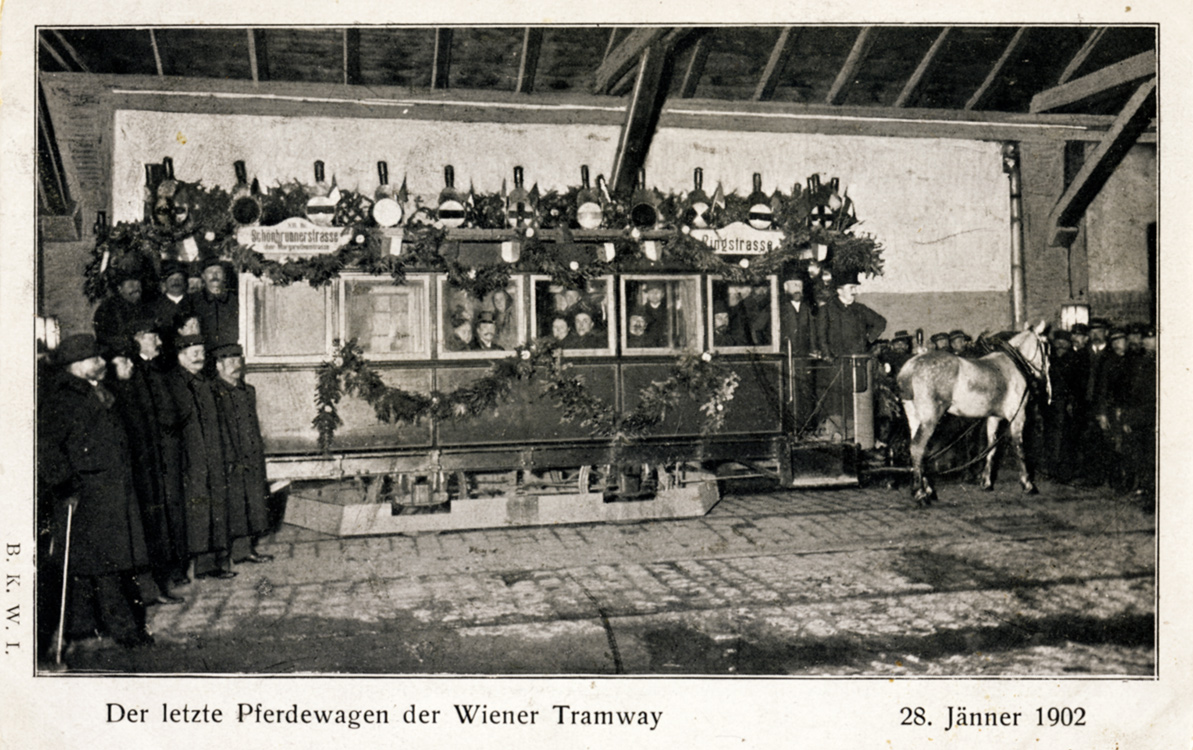

1865 erfolgte die Inbetriebnahme der ersten Pferdebahn zwischen Schottenring und Hernals, drei Jahre später die Gründung der Wiener Tramway-Gesellschaft. Außerdem wurden fixe Haltestellen eingerichtet. 1872 gründete sich die Neue Wiener Tramwaygesellschaft, und ab 1883 fuhr die erste Dampftramway zwischen Hietzing und Perchtoldsdorf.

1897 nahm schließlich die erste elektrische Straßenbahnstrecke ihren Betrieb zwischen Mariahilf und Vorgartenstraße auf, und 1902 erfolgte die Gründung des Unternehmens Gemeinde Wien – Städtische Straßenbahnen. 1902 wurde die letzte Pferdebahnlinie eingestellt, 1922 kam es bereits zur Elektrifizierung der letzten Dampftramwaystrecken.

Die Elektrifizierung der Wiener Straßenbahn fand in mehrere Wienerlieder Eingang. Die sukzessive Umstellung der Pferdebahnlinien und Dampftramwaystrecken in elektrifizierte Straßenbahnlinien und die damit verbundene Modernisierung im städtischen Personenverkehr bedeutete für die Wiener Bevölkerung offensichtlich eine Sensation besonderer Art.

Drei Couplets von Turl Wiener (1875-1971) reflektieren diesen Stellenwert der Elektrischen anschaulich. Eines davon, das Lied des Tramwayschienenritzenkratzers gehört wahrscheinlich zu Turl Wieners bekanntesten Schlagern. Im Refrain heißt es:

„No, g’horschamst’r Diener,

bin a echte Wiener

Tramwayschienenritzenkratzer, bem, vidi bem,

fahr i so rund Ring’l,

mit mein Ritzensting’l,

schreit a jede: a, do geht a Böhm!“

T: Turl Wiener, M: Ph. P. Seemann.

Den Beruf des Schienenritzenkratzers bei der Tramway-Gesellschaft übten oft tschechische Zuwanderer aus, weswegen auch die Bezeichnung Gleisböhm sehr gebräuchlich war. Wie der Name verdeutlicht, reinigte der Tramwayschienenritzenkratzer mit einem Kratzer und einem besonders flach und steif gebundenen Rutenbesen die Weichen und schmierte sie mit in Wasser aufgeschwemmtem Graphit.

Erhebliche Turbulenzen beim Warten auf die Straßenbahn schildert der Juxmarsch Die Elektrische. Die Akteure dieses Liedes, der B’soffene, der Millimann (Milchmann), Frau Kohn die Gänslerin, das dicke Soferl, eine alte Jungfer mit an Hund, ein kecker Schusterbua und Herr Pschihoda (Wiener Volkstyp des Böhm) enden in chaotischem Drängen und Stoßen.

Im Couplet Ja so a Schaffnerin schafft Turl Wiener augenzwinkernd für seine Frau und Partnerin Fritzi Rolly (1886-1964) die Rolle einer quasi selbstbewussten Frau: „So eine Schaffnerin, die braucht ein scharfen Sinn, muss auf der Plattform steh’n als Kapitän.“

T: Turl Wiener, M: Albert Heinzel.